[이웃과의 소통이 줄어든 우리에게] 901호 띵똥 아저씨

오늘은 산이네 가족이

101동 1001호로 이사 온 날이에요.

“하나, 둘, 셋!”

쿵!

산이와 별이는 소파 위에서

거실로 멀리뛰기, 아니 멀리 날기를 했어요.

쿵 쿵 쿵 쿵!

거실은 마치 큰북을 치듯 시끄러웠어요.

그때 벨소리가 울렸어요.

띵똥 띵똥 띵똥!

문을 열자 한 아저씨가 인상을

잔뜩 찌뿌린 채 서 있었어요.

“부모님 계시냐!”

아저씨는 엄마한테 큰소리를 치며

삿대질까지 했어요.

엄마는 연신 죄송하다며 허리를 굽실거렸어요.

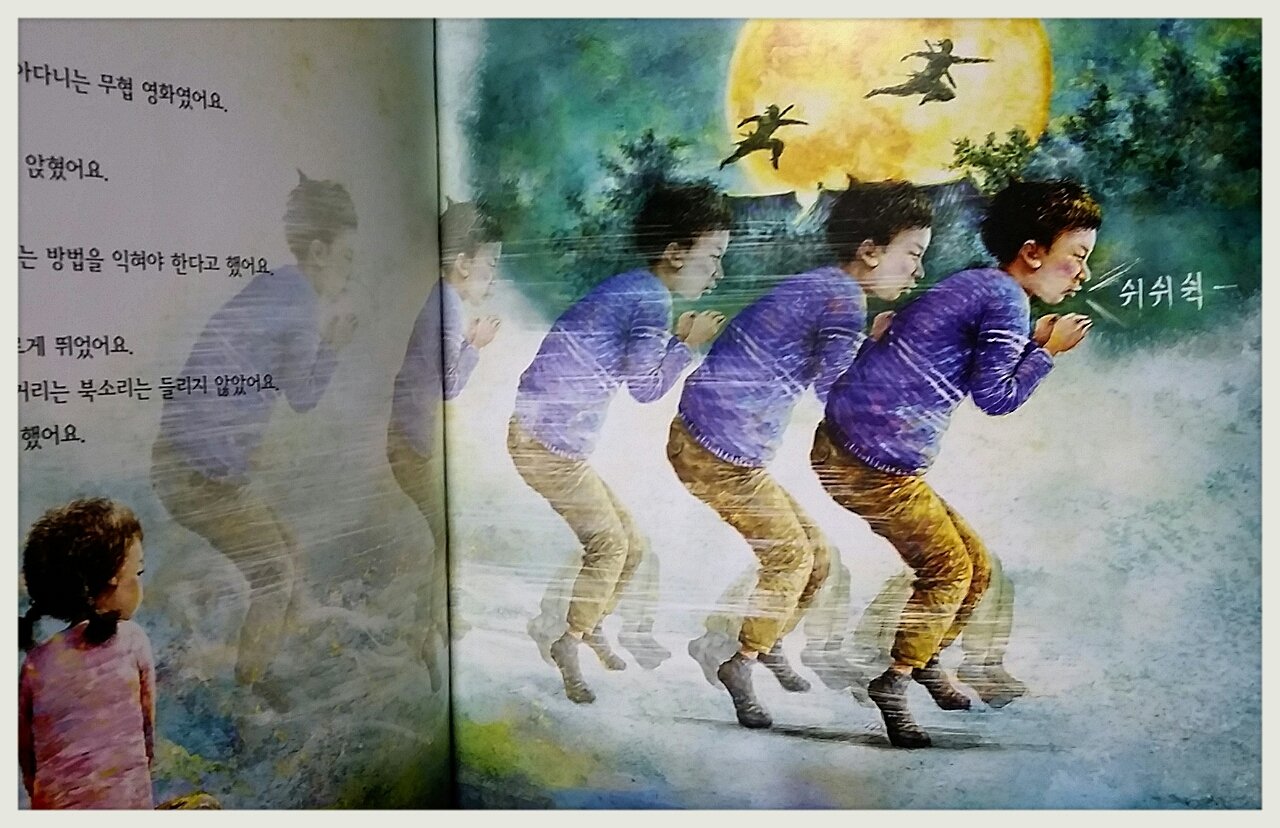

아빠는 영화 속 무사처럼

소리 없이 뛰는 방법을 익혀야 한다고 했어요.

산이와 별이는 감탄하며 아빠를 따라 했어요.

쉬 쉬 쉭!

어느 날, 이모네 식구들이 놀러왔어요.

이모네는 여덟 살, 여섯 살, 네 살

이렇게 남자아이만 셋이에요.

결국 또 벨소리가 요란하게 울렸어요.

띵똥 띵똥 띵똥!

산이가 걱정하던 일이 벌어졌어요.

그 뒤로 901호 아저씨는 올라오지 않았어요.

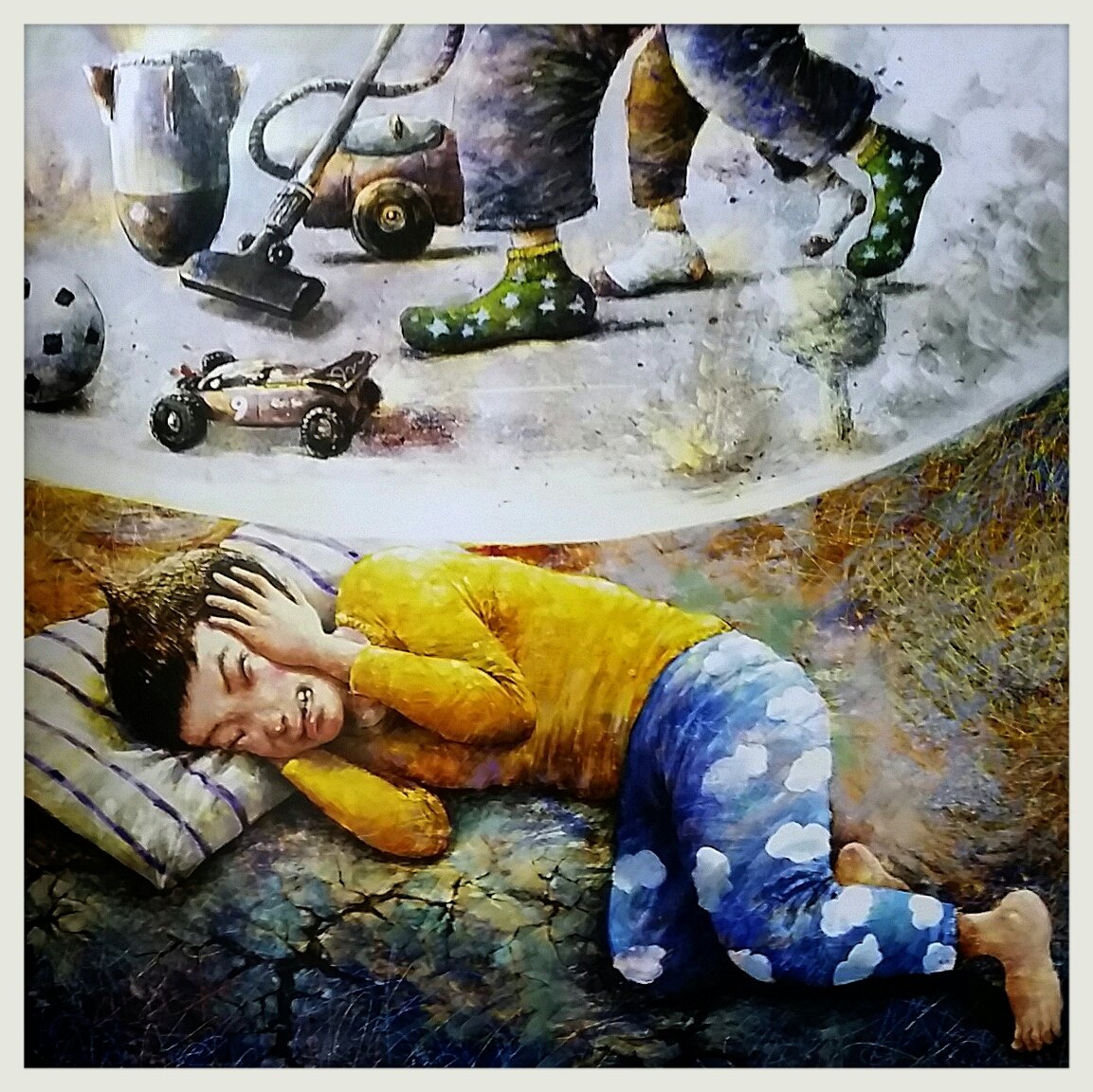

어느 한가한 토요일,

낮잠자던 아빠가 화를 내며 거실로 나왔어요.

“도대체 위층에서는 뭘 하는 거야?

어찌나 뛰는 지 잘 수가 없네!”

산이네 가족은 1101호의

전쟁터 같은 소음에 시달려야만 했어요.

오히려 901호 아저씨의 띵똥 소리가

더 나을 것 같았어요.

오늘은 일요일이에요.

다른 날과 마찬가지로 1101호에서는

아침부터 전쟁터처럼 시끄러운 소리가 나요.

“이제 올라갈 때가 됐군.”

인내심에 한계를 느낀 아빠가

1101호로 올라갔어요.

띵똥 띵똥!

1101호 아저씨가 짜증이 가득한 얼굴로

문을 열며 소리쳤어요.

”도대체 또 뭡니까? 네?”

“저…, 케이크 좀 드시겠어요?”

: )

1층으로 이사온지 석 달 째.

화장실 하수구 냄새가 은근 지독합니다.

가끔 바퀴벌레가 나타나 깜짝! 놀라지요.

낮엔 현관 앞 엘리베이터 소리가 선명합니다.

밤엔 자동차 소리, 불빛이 괴롭힙니다.

하지만,

아이들의 자유로움에 모든 게 용서됩니다.

뛰어도, 굴러도, 날아다녀도,

술래잡기를 해도, 잡기놀이를 해도 OK.

-뛰지 마. 살살 걸어.

-쉿, 밑에 할아버지 올라오신다!

-매트 위에서 얌전히 놀아.

이사 오기 전,

에너지가 차고 넘치는 아이들을 단속하고

협박하던^^; 단골 멘트였지요.

엄마의 입도 조금은 편해진 셈입니다.

‘일.장.일.단’

불편하면서도 편안한 1층에 살며

나름 깨달은 세상사는 이치입니다.

![[친구를 사랑하는 내 아이에게] 어제의 해님은 어디로 갔을까?](http://www.bookhz.com/wp-content/uploads/2016/03/img_xl7-326x326.jpg)

![[조심성 없는 내 아이에게] 비버야, 오늘도 바빠?](http://www.bookhz.com/wp-content/uploads/2016/03/img_l-326x326.jpg)

![[한줄테마] 욕심 없는 사랑이 필요한 당신에게](http://www.bookhz.com/wp-content/uploads/2015/01/l1-210x210.jpg)

![[신간테마] 그것이 알고 싶다](http://www.bookhz.com/wp-content/uploads/2015/01/00-210x210.jpg)