[가을 제철음식 ‘밤’ 좋아하는 아이에게] 할머니 어디가요 밤 주우러 간다

할머니가 부엌에서

찌그러진 냄비를 들고 나옵니다.

“할머니, 할머니! 어디가요?”

“달고, 고소하고, 토실토실

반지르르한 밤 주우러 간다!”

“좋아요, 할머니!

나도 같이 가요.”

“옥아, 저기 저 밤나무 좀 봐라!”

할머니가 덤불 너머

밤나무를 가리킵니다.

밤이 주렁주렁 달려있어요.

덤불 밑은 아주 좁아요.

스치기만 해도 긁히고 피가 나는

환삼덩굴, 며느리밑씻개, 청미래 덩굴,

찔레 가시가 그물처럼 가로막고 있어요.

할머니가 옥이가 긁히고

찔릴까 봐 폭 감싸고 갑니다.

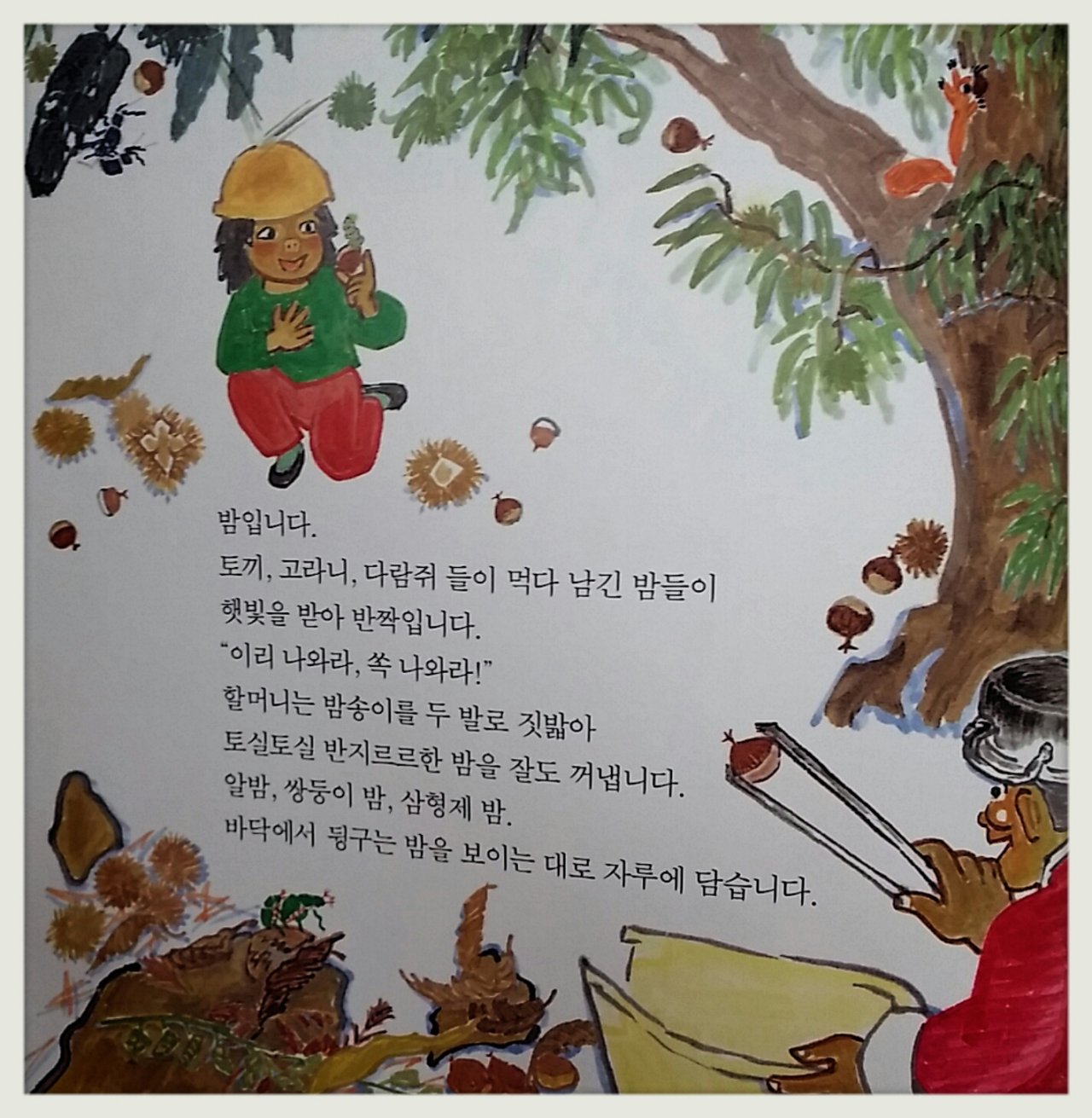

밤입니다.

토끼, 고라니, 다람쥐 들이

먹다 남긴 밤들이

햇빛을 받아 반짝입니다.

“이리 나와라, 쏙 나와라!”

할머니는 밤송이를 두 발로 짓밟아

토실토실 반지르르한 밤을 잘도 꺼냅니다.

알밤, 쌍둥이 밤, 삼형제 밤.

바닥에서 뒹구는 밤을

보이는 대로 자루에 담습니다.

옥이가 주운 밤에는

구멍이 뽕뽕 뚫려 있습니다.

구멍 속에는 누르스름하고

통통한 밤벌레가 살고 있습니다.

‘할머니, 이 밤벌레 집에서 키울래요.”

“무슨 소리냐! 여기서도 잘 크는데, 내년에 보러 오자!”

: )

가을만 되면,

우리집은 밤 전쟁입니다.

그것도 ‘생밤’을 두고

세아들이 벌이는 밤 전쟁.

달콤한 생밤을 한입가득

먹기 좋아하는 아이들.

엄마는 생밤까기의 달인,

하지만 달인의 손가락은

시간이 갈수록 엉망진창.

세아들이 앞다투어

뽀얀 밤알들을 가져갈수록

엄마의 맘은 바빠집니다.

‘오도독, 오도독’

아들들의 생밤먹는 소리에

엄마의 손가락 마비쯤이야

아무것도 아니게되는~

그런 ‘손가락 저린’ 그런 가을입니다.

‘아셋맘 어디 가요?

밤 껍질 까러 간다!’

![[친구를 사랑하는 내 아이에게] 어제의 해님은 어디로 갔을까?](http://www.bookhz.com/wp-content/uploads/2016/03/img_xl7-326x326.jpg)

![[조심성 없는 내 아이에게] 비버야, 오늘도 바빠?](http://www.bookhz.com/wp-content/uploads/2016/03/img_l-326x326.jpg)

![[한줄테마] 욕심 없는 사랑이 필요한 당신에게](http://www.bookhz.com/wp-content/uploads/2015/01/l1-210x210.jpg)

![[신간테마] 그것이 알고 싶다](http://www.bookhz.com/wp-content/uploads/2015/01/00-210x210.jpg)