누구나 이루고 싶은 꿈이 있습니다.

저에게도 막연하게나마

작가가 되면 어떨까 하는 꿈이 있었습니다.

정말로 막연하고 희미한 꿈이었습니다.

글 쓰는 걸 좋아했지만

작가가 되겠다는 강한 의지는 없었습니다.

그마나 그런 꿈이라도 꿀 수 있었던 건

결혼 전의 일입니다.

결혼 후에는 막연했던 작가의 꿈마저도

사라지고 말았습니다.

아이가 생기니 내가 처한 현실 앞에

눈이 번쩍 뜨였습니다.

벽면에 곰팡이 천지인

대여섯 평 되는 반지하 방에서 산다는 게,

아이에게도 아내에게도 미안한 일이었습니다.

하루라도 빨리 이 눅눅하고 어두운 반지하 방을

벗어나고 싶었습니다.

매일 매일 열심히 일했습니다.

물론 광고 카피라이터로 산다는 게

만만한 일은 아니었습니다.

반복적인 야근은 물론이고

거미가 거미줄을 끊임없이 뽑아내듯

기발한 아이디어를 쏟아내야 했습니다.

하루에도 수백 개씩 카피를 써야 하니

정말로 힘든 나날이었지만

그래도 가족을 먹여 살린다는 자부심이

저를 버티게 했습니다.

저는 점점 생활인이 되어갔고

그러는 사이 꿈은 점점 먼 옛날의 불꽃놀이처럼

아련해져 갔습니다.

그런데 몇 년 후, 아내의 건강 문제로 회사를 그만둬야 했을 땐

참으로 암담했습니다.

한참 돈을 벌 나이인데,

한참 달려야 할 나이인데….

그 자리에서 멈춰야만 했습니다.

돈벌이는 없고 아내는 점점 더 고통스러워하고

아이는 울고.

감당할 수 없는 현실의 무게 앞에서

점점 무기력해져만 갔습니다.

‘아, 끝이구나.’

그 생각이 불현듯 스쳐지나갔습니다.

그런데 그때 희한하게도

또 다른 생각이 떠올랐습니다.

바로 꿈이었습니다.

작가가 되고자 했던 꿈.

그 꿈은 예상치 못한 시기에

그렇게 만나게 되었습니다.

하루하루가 고난과 역경의 시간이었지만

오히려 그 시기가 저를 작가로 인도한

인생의 전환점이 된 것입니다.

아내랑 아이를 곁에서 돌보며

밥벌이도 할 수 있는 일이

오직 글쓰기라 생각을 한 것입니다.

몇 년 후, 열정을 다 바친 끝에

막연했던 꿈이 구체적인 현실로 실현되었습니다.

마침내 제 이름으로 책이 나온 것입니다.

그 성취감은 참으로 말할 수 없을 만큼 컸습니다.

물론 생활은 직장을 다닐 때보다 훨씬 더 쪼들렸지만

그래도 꿈을 이뤘다는 게 마음을 늘 풍요롭게 했습니다.

이처럼 삶의 전환점은

고난과 역경의 끝자락에서부터 오는 것 같습니다.

끝이라 생각했을 때 아이러니하게

그때부터 시작되는 것 같습니다.

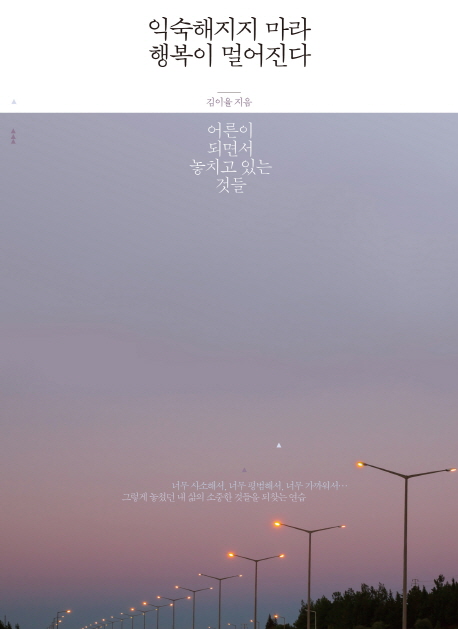

김이율, <익숙해지지 마라, 행복이 멀어진다 : 어른이 되면서 놓치고 있는 것들> 중에서

.

.

.

제목은 ‘공감한줄사전’인데

왜 이렇게 기냐구요?

이 글을 중간에 잘라내는 것은

일종의 ‘범죄’라는 생각이 들었습니다.

![[감정 노동에 시달리는 당신에게] 우리, 행복해질 권리](http://www.bookhz.com/wp-content/uploads/2015/01/감정-노동에-시달리는-당신에게-우리-행복해질-권리-700x357.jpg)

![[엄마 품이 그리운 당신에게] 엄마는 아직도 여전히](http://www.bookhz.com/wp-content/uploads/2015/01/엄마-품이-그리운-당신에게-엄마는-아직도-여전히-700x357.jpg)

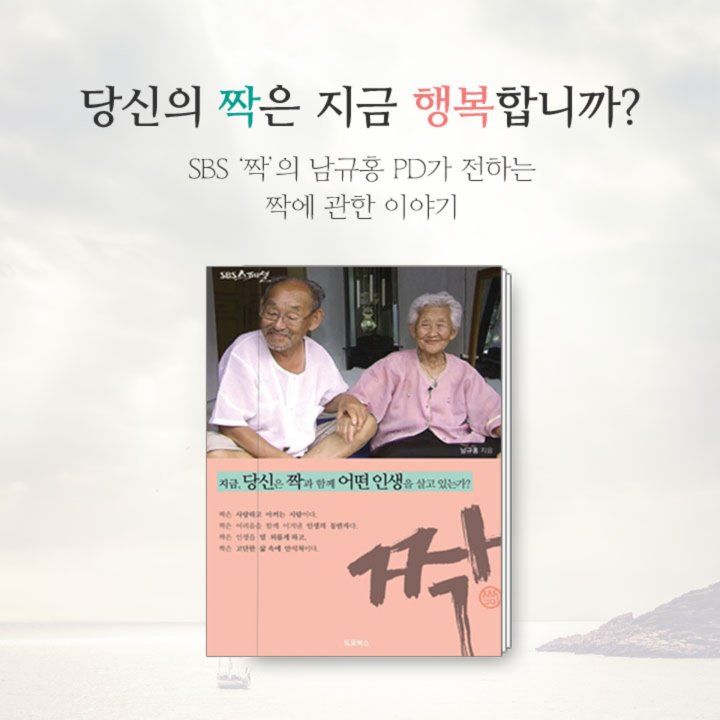

![[한줄테마] 욕심 없는 사랑이 필요한 당신에게](http://www.bookhz.com/wp-content/uploads/2015/01/l1-210x210.jpg)

![[신간테마] 그것이 알고 싶다](http://www.bookhz.com/wp-content/uploads/2015/01/00-210x210.jpg)